近日,实验室任南琪院士团队陈川教授课题组在水生态元素循环及碳减排领域取得重要进展,发现了一类在全球水生态环境中分布广泛的自脱毒适应性新型异养反硝化微生物,为实现全球温室气体减排提供了新的解决思路。该成果以《多功能硝酸盐呼吸异养微生物是长期以来被忽视的对硫循环发挥重要作用的贡献者》(Versatilenitrate-respiring heterotrophs are previously concealed contributors to sulfurcycle)为题发表在《自然通讯》(Nature Communications)上。

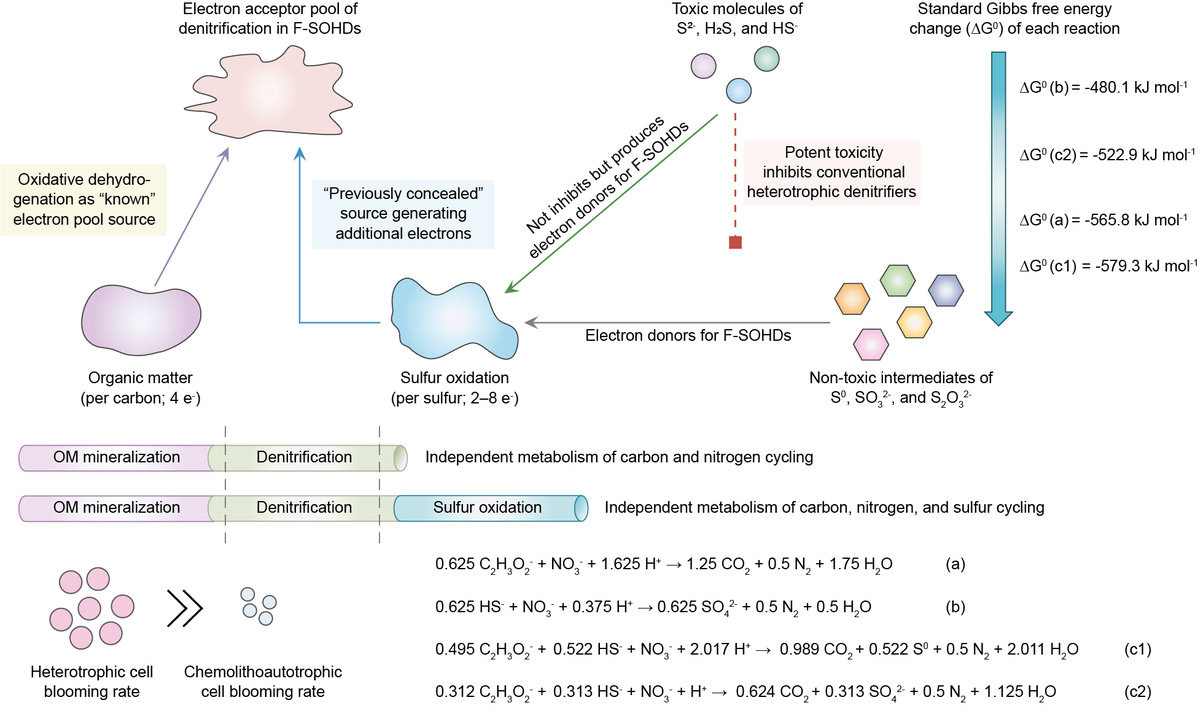

反硝化过程是一种古老的微生物能量产生途径,对于维持生命早期进化和全球氮循环及气候变化具有重要意义。在河流、河口、海洋等多种生态系统中,硫循环广泛存在,并在调节微生物地球化学循环中发挥重要作用。然而,由于有机物输入和季节性缺氧,这一过程常导致高致毒性硫化物和硫化氢的生成。这不仅诱发水体富营养化和动植物死亡,还间接推动全球气候变暖,破坏臭氧层并导致酸雨的形成。长期以来,传统理论认为无机化能自养反硝化微生物是环境中硫氧化和硫解毒的主要驱动者,而异养反硝化微生物通常缺乏硫代谢功能,因此其对全球硫循环的影响往往很少受到科学界的关注。相关研究表明,全球水生态碳氮硫元素循环中异养微生物往往在原位群落中占据重要的种群丰度贡献,但迄今为止,关于其是否能驱动硫循环及其对温室气体具有调节作用尚不明确。

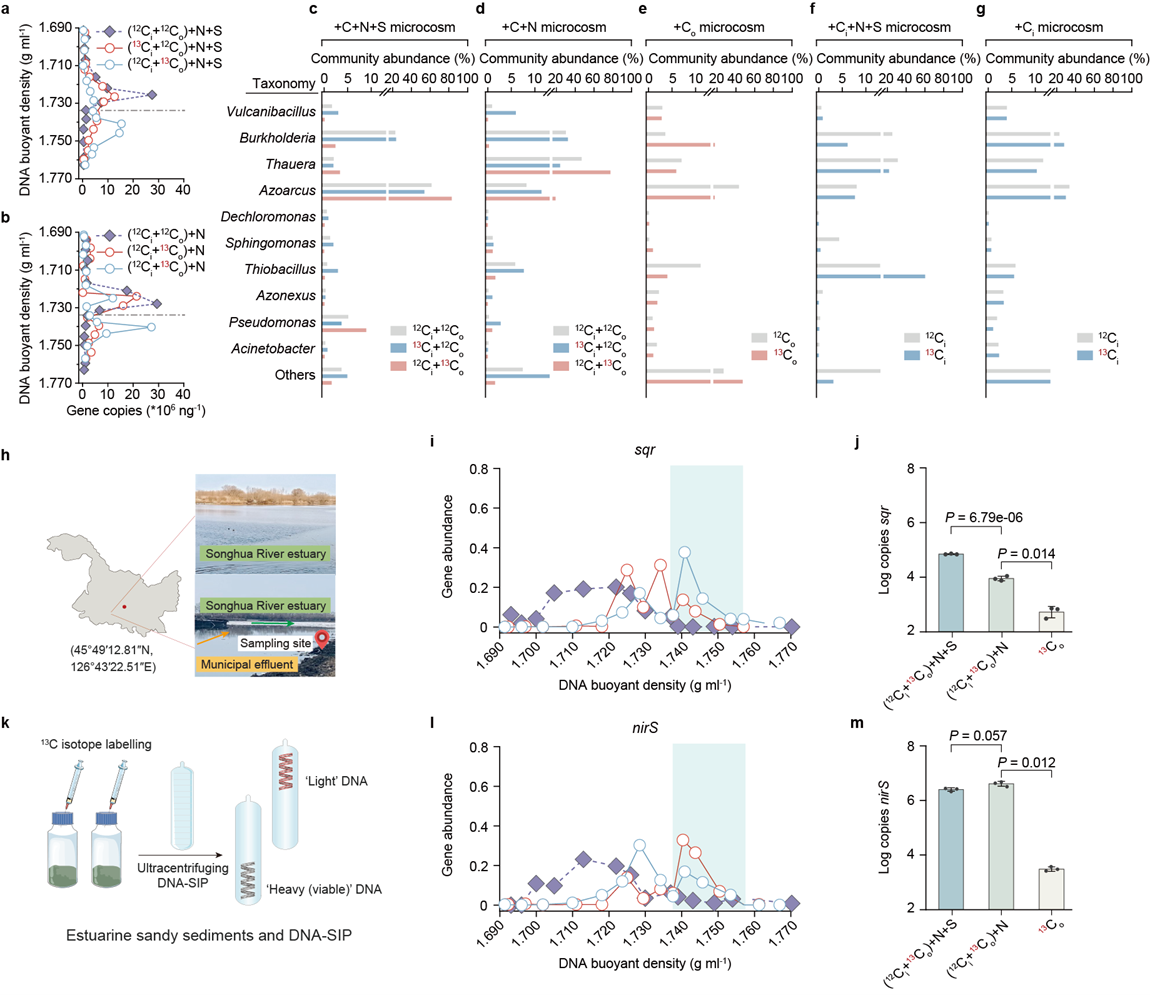

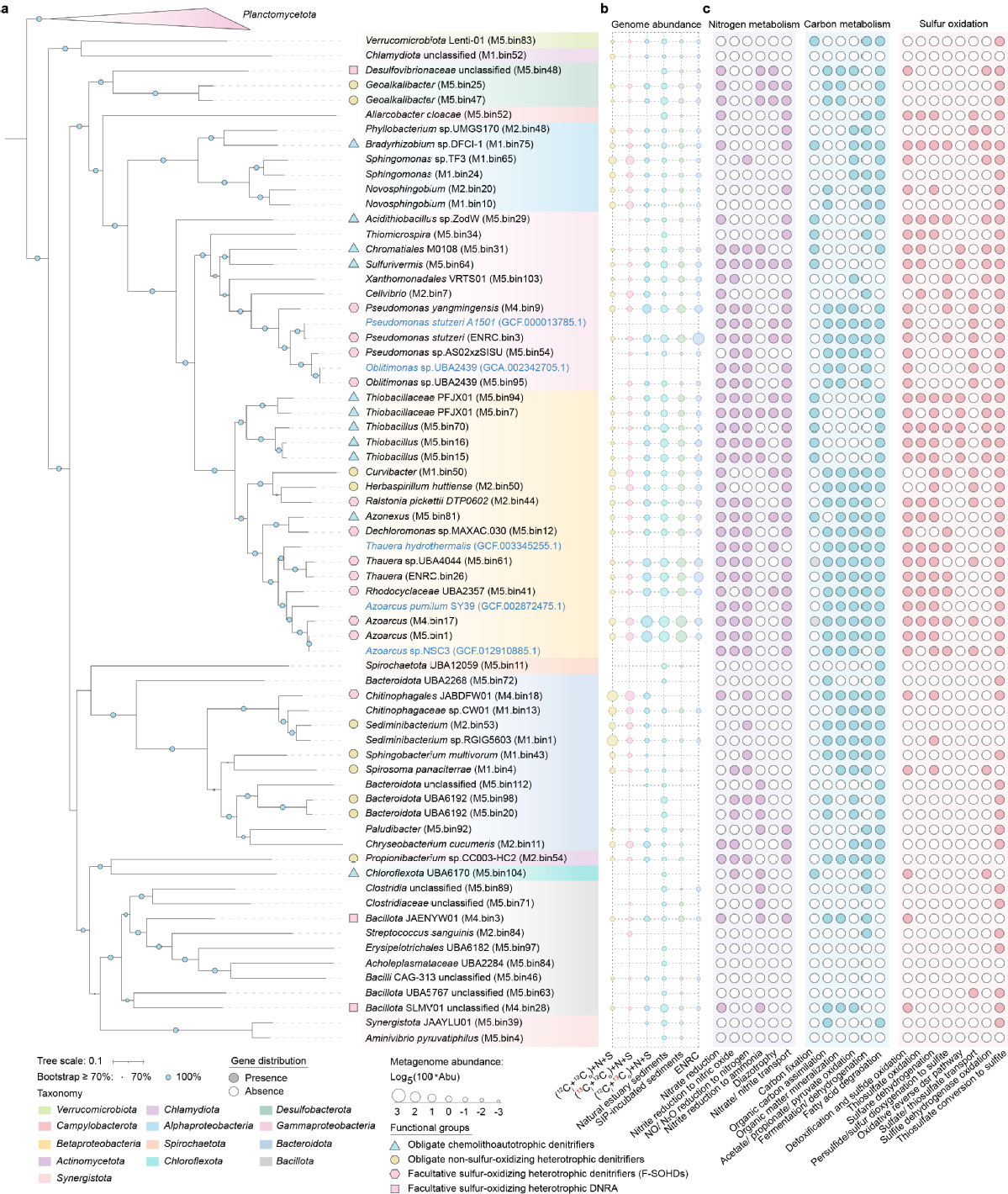

针对上述问题,本研究以自然底泥沉积物为研究对象,创新性地结合双同位素标记微宇宙培养、动力学孵化、同位素核酸探针(DNA-SIP)和宏基因组学等技术手段,提出了一种基于群落修正稳定同位素响应的不同营养类型微生物代谢解析新方法,阐明了异养反硝化类群在环境压力下的动态响应变化及其生理生态机制。与传统无机化能自养微生物不同,该研究揭示的具有硫氧化能力的异养反硝化微生物(F-SOHDs),能够通过异养代谢将硫氧化与反硝化过程耦合,并在群落硫循环中发挥主要作用。进一步研究表明,这些微生物能够将环境中的硫化合物作为有机碳的额外替代电子供体,加速反硝化过程且环境中温室气体N₂O排放减少55.8–72.6%。此外,通过基因比对发现该微生物也存在热泉、海洋和污水处理系统等多种生境中,表明其可能在全球生态元素循环和碳减排中发挥重要作用。此类微生物的发现为调控水生态环境中碳、氮、硫元素循环及温室气体的减排提供了新的启示。

城乡水资源与水环境全国重点实验室为论文通讯单位。哈工大环境学院博士毕业生邵博为论文第一作者,陈川教授和中国科学技术大学花正双教授为论文共同通讯作者。

该研究工作获得国家自然科学基金创新研究群体项目、城市水资源与水环境国家重点实验室自主课题、哈工大青年科学家工作室、哈工大原创前沿探索基金等项目的资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-56588-1