论文DOI: 10.1021/acs.est.5c01203

第一作者:晁伟翔 博士研究生

通讯作者:路璐 教授

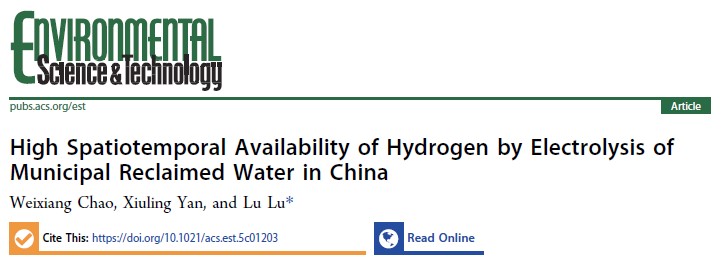

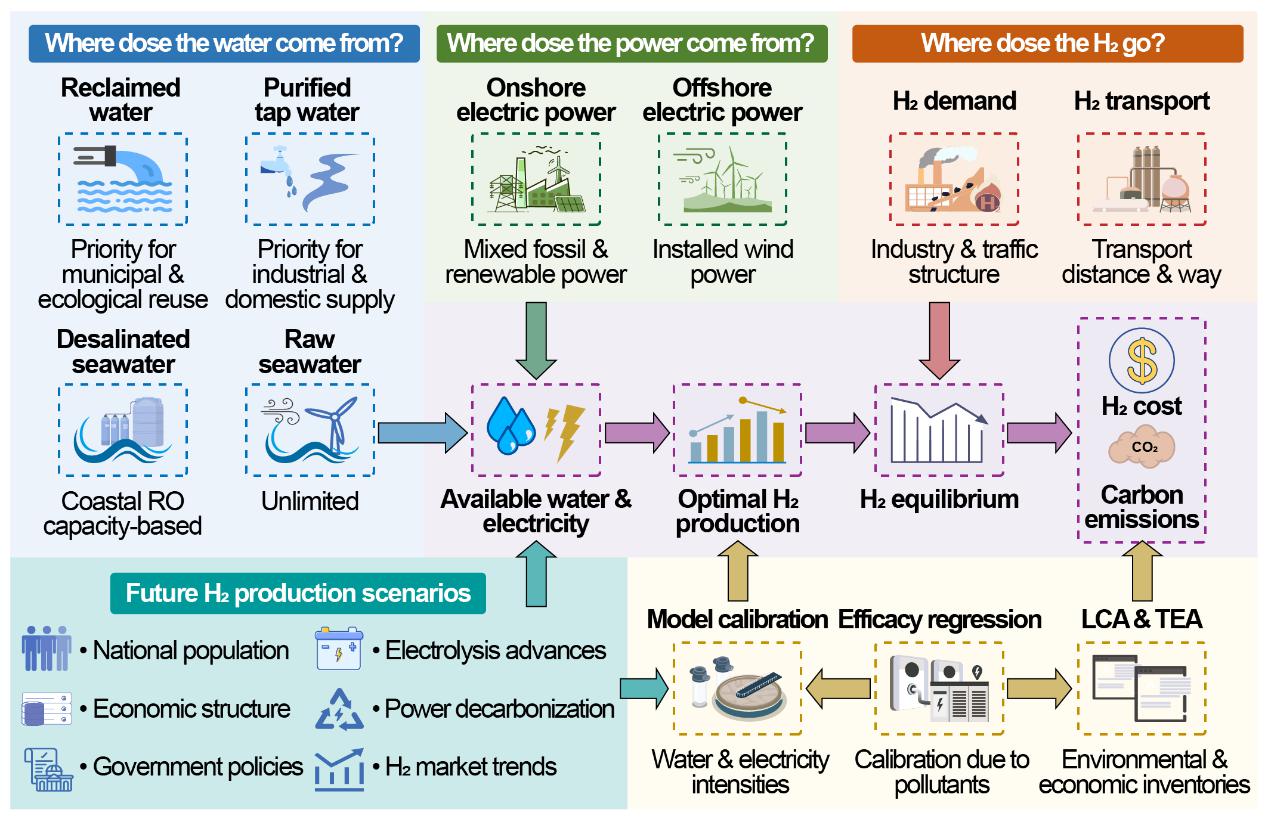

图文摘要

成果简介

近日,哈尔滨工业大学(深圳)路璐教授课题组在Environmental Science & Technology发表研究论文“High Spatiotemporal Availability of Hydrogen by Electrolysis of Municipal Reclaimed Water in China”,针对中国电解制氢产业中电力、水资源与市场需求的时空错配问题,开展了城市再生水电解制氢的全生命周期系统评估。研究团队通过整合全国污水处理厂分布、电力资源禀赋与氢能需求数据,量化了再生水作为非常规水源的制氢潜力、经济性及环境影响,并与自来水、海水制氢等传统路线进行了多维度对比。研究发现,即便优先保障生态补水与市政回用,再生水仍可提供95.7-213.1 Mt/年的氢能产能(2021-2060年),不仅能够覆盖中国同期33.4-130.9 Mt/年的氢能需求,还可近似实现各省自给自足。在技术演进情景下,到2050年再生水制氢成本还将降至4.0 ± 0.5 USD/kg H2,并控制碳排放在4.99 ± 0.05 kg CO2-eq/kg H2,既能与化石燃料制氢(约4.3 USD/kg H2)在经济优势上形成竞争,又能满足绿氢的碳排放阈值(≤4.9 kg CO2-eq/kg H2)。该研究为中国氢能产业的区域均衡发展与水资源高效利用提供了科学依据。

全文速览

氢能规模化生产需突破电力稳定性、水资源可持续性与市场区位匹配性的三重约束。中国氢能发展面临显著的区域失衡:东部地区虽有较丰富的淡水或海水资源,但工业与人口密集导致能源供应紧张;西北地区风电、光伏资源充足,却受限于水资源短缺;且全国性氢能运输网络尚未建成,本地化生产成为氢能规模化部署的必然选择。

城市再生水作为污水处理厂的产物,具有独特的资源优势:中国现有4800余座市政污水处理厂,2020年总处理能力达2.3×108 m3/d,但再生水回用率仅约20%,资源开发潜力巨大;其产量受人口与产业结构支撑,季节性波动小,且与电厂空间分布高度重合,还可降低电力传输成本。本研究以成熟碱性电解技术为基础,在保障再生水优先用于生态与市政回用的前提下,构建了涵盖“水资源-电力-氢能市场”空间匹配性的全生命周期评估框架,系统分析了直接电解或经反渗透净化的再生水电解制氢路线潜力。

关键结论显示:再生水制氢产能(95.7-213.1 Mt/年)显著高于传统的自来水与海水路线(19.8-79.1 Mt/年);当前成本(8.8 ± 0.6 USD/kg H2)与碳排放(40.4 ± 0.7 kg CO2-eq/kg)已接近传统电解路线,未来通过电解槽效率提升(从63-70%升至70-80%)与电网脱碳(可再生能源占比从29.7% 增至86.4%),可实现经济性与环保性的双重突破。此外,再生水的分布式特性还可减少氢能运输距离,使多数省份实现自给自足,为破解资源时空错配提供了创新方案。

引言

中国正加速推进氢能产业发展以实现其2060年碳中和目标,氢能需求预计将从当前的3300万吨/年大幅增长。电解水制氢作为绿氢生产的核心技术,可直接耦合可再生能源,但面临严峻的资源匹配挑战:东部电解设施依赖淡水或海水淡化,却承受着密集人口与工业带来的能源压力;西北可再生能源丰富(如新疆、甘肃的风电光伏),却存在严重缺水问题;同时,跨区域氢能运输基础设施薄弱,导致供需关系失衡。非常规水资源的开发成为破局关键。相较于海水淡化受限于设施容量与技术成熟度,城市再生水具备独特优势,其分布与人口密集区高度重合,与电厂空间协同性强;供应受气候影响小,且水质随污水处理技术进步持续提升,已可满足电子芯片清洗等高端需求。更重要的是,再生水的利用无需额外新开发淡水资源,契合中国水资源可持续利用战略。本研究基于全生命周期评估方法,量化再生水电解制氢的产能、成本与碳排放,并对比其与自来水、海水路线的性能差异。评估边界涵盖水源处理、电解、运输全流程,评估时间跨度至2060年以匹配国家碳中和进程。研究旨在揭示再生水在氢能生产中的战略价值,为优化能源与水资源配置提供科学支撑。

图文导读

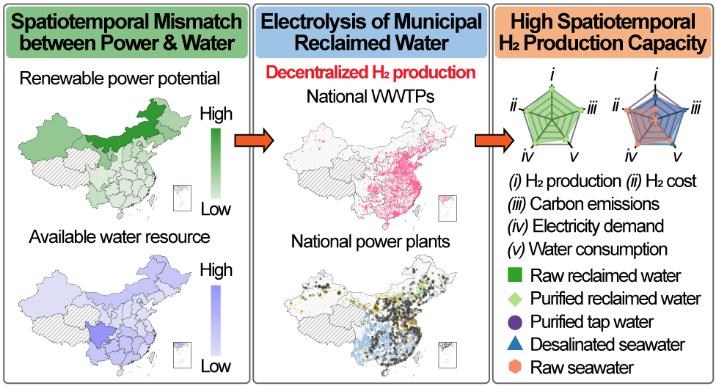

空间分布特征

图1. 中国可再生能源、水资源、污水处理厂与电厂的空间分布特征

图1展示了中国可再生能源、水资源、污水处理厂与电厂的空间分布特征。图1A清晰地呈现了资源的区域失衡:西北地区太阳能与风能潜力突出,但水资源匮乏;西南地区水资源丰富,而东部地区则面临能源与水资源的双重约束。图1B和1C通过污水处理厂处理能力与电厂装机容量的层级分布,直观地显示了污水处理厂与电厂的空间重合性,在人口密集的中东部地区,两者分布高度匹配,这为再生水就近利用与电力整合提供了地理基础,并可显著降低输水与输电成本。值得注意的是,研究排除了青海、西藏等生态敏感区及港、澳、台等数据不足地区,以确保评估的生态可持续性与数据可靠性。

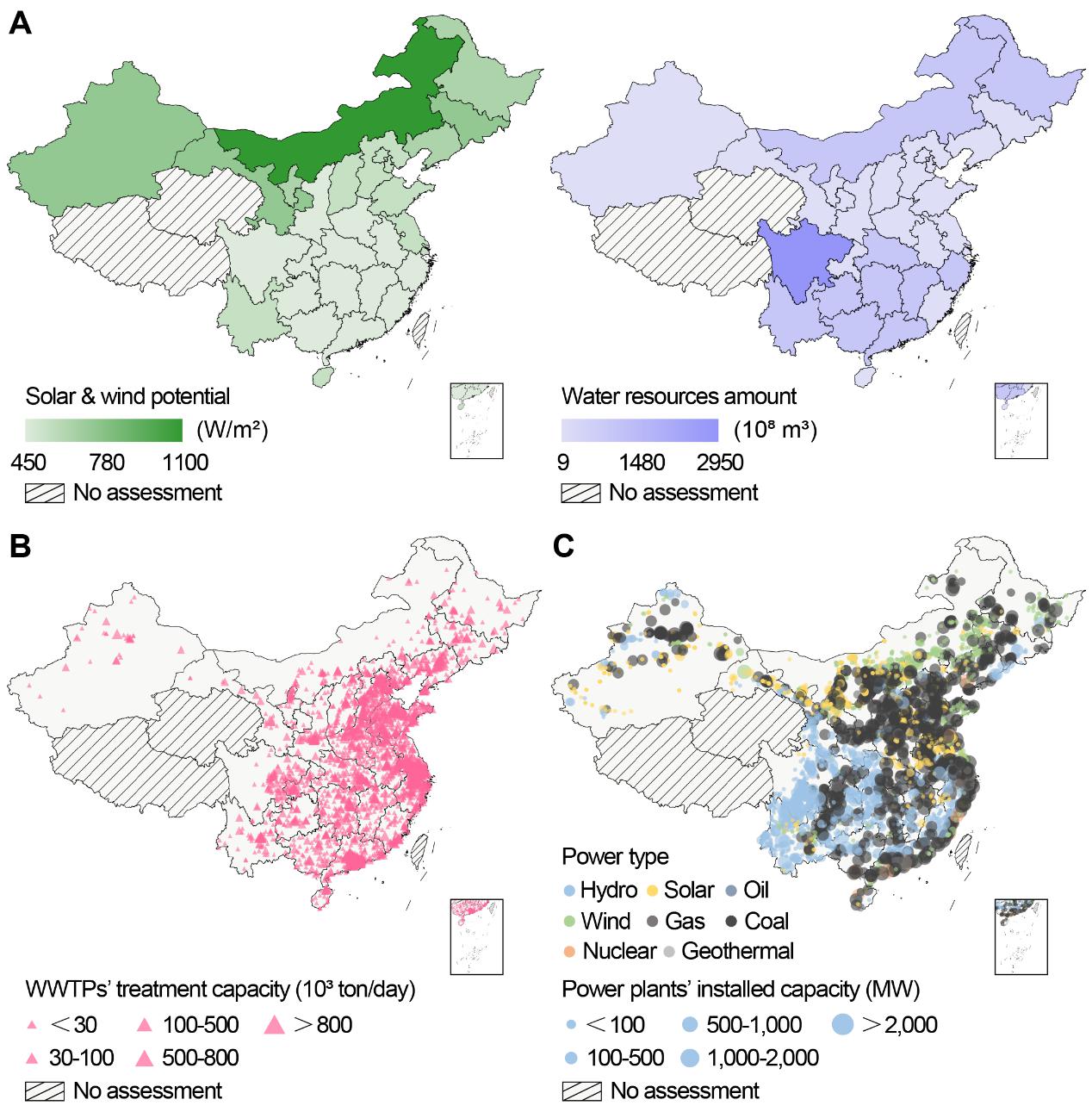

不同电解水制氢路线对比

图2. 利用不同水源的电解制氢路线对比

图2对比了不同水源的电解制氢路线。再生水路线分为直接电解与经反渗透净化后电解两种模式,均依托陆上电网供电,并布局于污水处理厂附近,可充分利用现有基础设施。自来水路线需经反渗透净化,海水路线则包括淡化后电解(依赖陆上电力)与直接电解(耦合海上风电)两种方式。流程对比显示,再生水路线在预处理复杂度与运输距离上更具优势:污水处理厂与氢能需求市场的空间匹配性可减少运输成本,同时直接电解模式还能一定程度上节省净化环节的能耗。相比之下,海水路线受限于沿海地理位置,且直接海水电解面临技术成熟度与离岸运输的挑战。

系统性氢能生产潜力评估框架

图3构建了氢能生产评估的系统性框架。研究框架以“水资源-电力-市场”的空间匹配性为核心,整合了多维度评估要素:具体涵盖水资源来源(再生水需优先保障生态与市政回用)、电力类型(区分陆上电网与海上风电)及氢能需求与运输方式;之后通过全生命周期分析(LCA)与技术经济分析(TEA),量化氢气产能潜力、全产业链成本、综合碳排放及区域供需平衡。评估步骤包括:基于水-电可获得性计算产能,通过生产与需求差值分析区域平衡,结合生命周期清单核算成本与碳排放,并纳入人口、政策、技术进步等未来情景变量对输入参数的影响波动,这一框架为全面解析不同制氢路线的综合性能提供了方法论支撑。

图3. 氢能生产评估的系统性框架

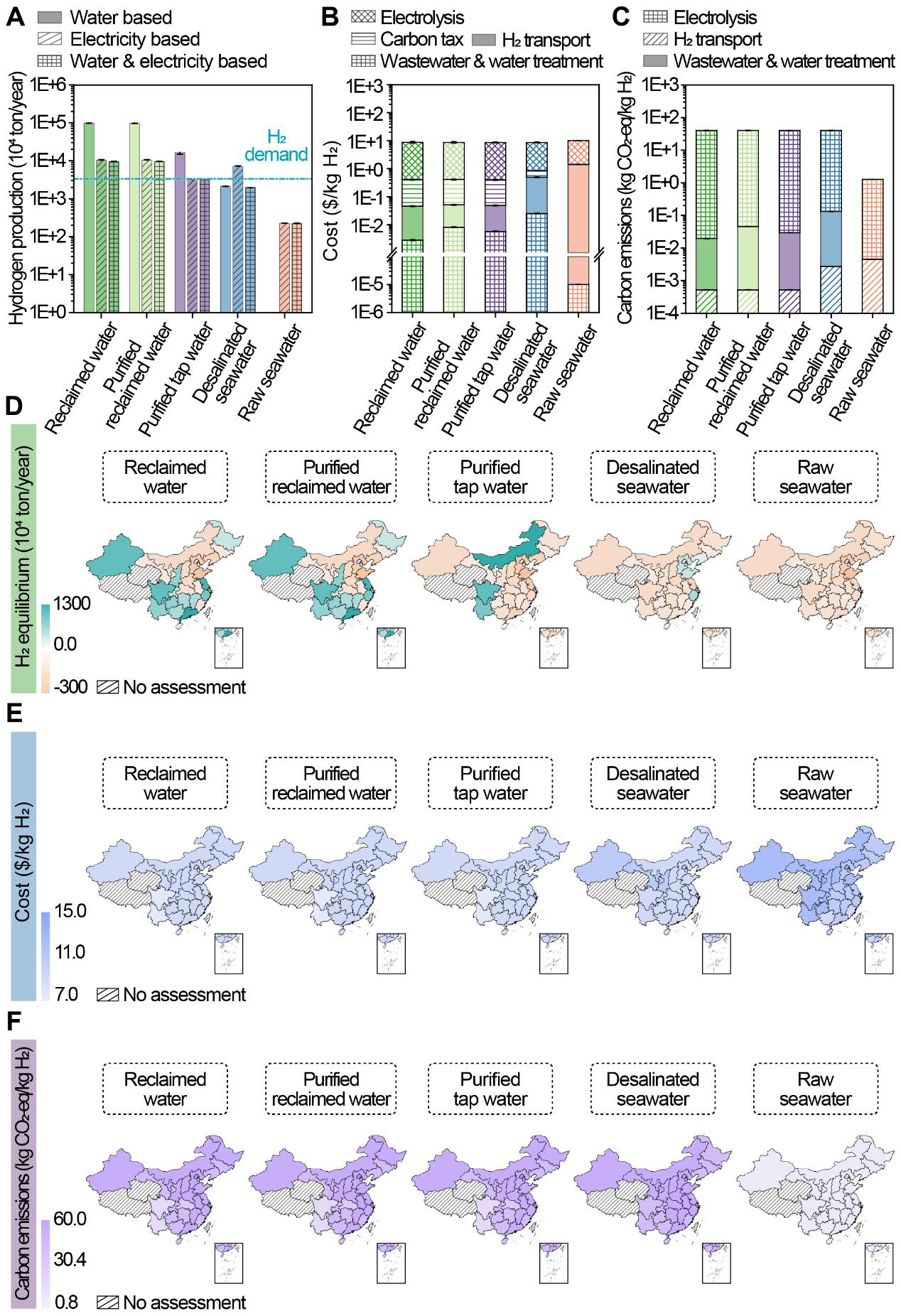

中国各省氢能潜力、成本与碳排放空间分布

图4呈现了2021年中国各省氢能产能、成本与碳排放的空间分布。图4A显示,再生水的制氢产能(95.7 ± 9.8 Mt)远超传统自来水(32.1 ± 2.6 Mt)与海水(19.8 ± 4.7 Mt),可完全覆盖全国33.4 ± 1.7 Mt的年需求。图4B和4C揭示了成本与碳排放的构成:电解环节的电力消耗占成本的85.8-95.4%,同时是碳排放的主要来源(99.7-99.9%),而再生水的预处理成本(约0.032%)与运输碳排放(0.0013-0.0067%)也显著低于海水路线。图4D的区域平衡分析表明,再生水路线使更多省份实现氢能自给,尤其是中东部地区,而海水路线仅能满足少数沿海省份需求,凸显了再生水在区域均衡发展中的优势。

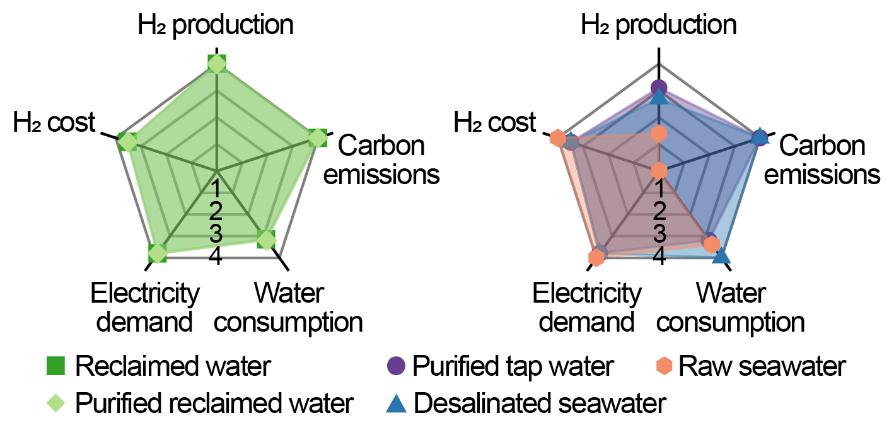

综合性能归一化评分对比

图5通过归一化评分对比了不同制氢路线的综合性能。评估指标包括产能、成本、水/电消耗及碳排放,分为4个性能等级。结果显示,得益于其广泛分布与稳定供应,再生水路线在产能指标上表现最优;成本与碳排放其虽与自来水、海水路线接近,但未来下降空间更大。尽管直接海水电解的碳排放最低(1.30 ± 0.01 kg CO2-eq/kg H2),但其显著受限于产能与技术成熟度;自来水路线则因可开发水资源总量的约束,综合评分较低。这一对比验证了再生水路线在资源可获得性与可持续性上的综合优势。

图4. 2021 年中国各省氢能产能、成本与碳排放的空间分布

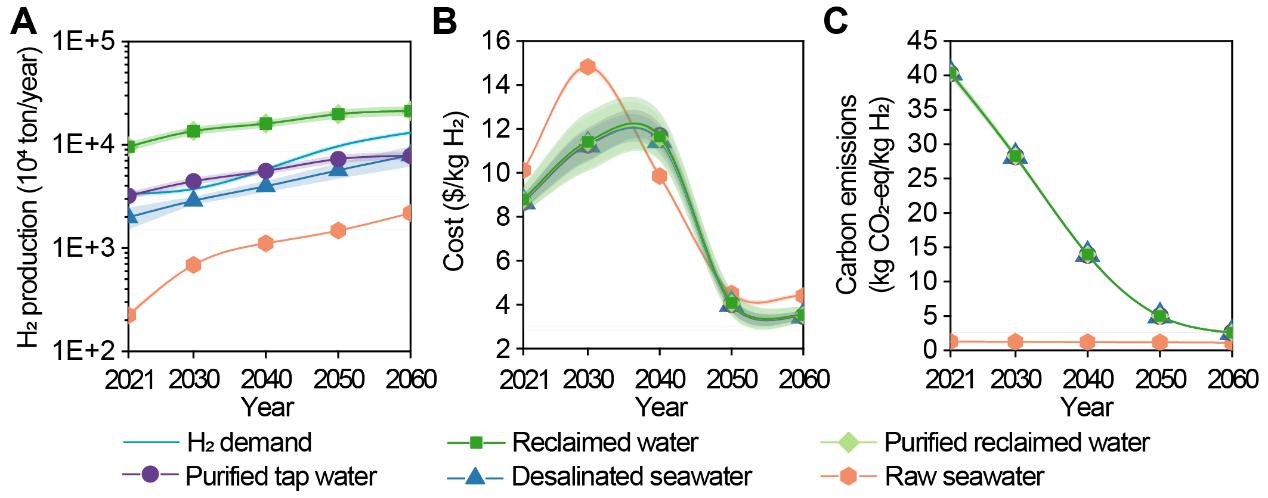

2021-2060年制氢潜力、成本与碳排放预测趋势

图6预测了2021-2060年制氢潜力、成本与碳排放的变化趋势。图6A显示,再生水制氢产能将稳步增长至213.1 ± 21.6 Mt/年(2060年),远超同期全国氢能需求(130.9 ± 6.5 Mt),而自来水与海水路线增长有限。图6B和6C表明,受电力价格波动影响,再生水制氢成本在2040年短暂上升后,将因电解效率提升与电网脱碳降至3.5 ± 0.4 USD/kg H2(2060年);碳排放则持续下降,2050年达4.99 ± 0.05 kg CO2-eq/kg H2,满足绿氢排放标准。预测显示,政策支持(如分布式光伏自用)与技术进步是关键驱动因素,可加速再生水制氢的商业化进程。

图5. 不同制氢路线的综合性能对比

图6. 2021-2060年制氢潜力、成本与碳排放变化趋势

小结

本研究系统评估了城市再生水作为电解制氢水源的综合潜力,为破解中国氢能生产的资源时空错配问题提供了创新方案。核心发现包括:再生水凭借分布广泛、供应稳定及其与电力设施的空间协同性,可提供95.7-213.1 Mt/年的氢能产能,满足全国需求并可实现省级自给;当前成本与碳排放已接近传统路线,未来通过技术进步使该路线可兼具经济性与环保性;此外,分布式生产模式还能减少运输成本,助力区域均衡发展。研究同时指出挑战:再生水中的污染物可能影响电解效率,需开发抗污染电极材料(如借鉴海水电解技术);同时,氢能运输与存储基础设施仍待完善。政策层面,建议将再生水制氢纳入氢能发展规划,通过电价激励、碳税优惠等策略加速技术落地,并推动污水处理厂与分布式光伏的协同布局,如利用厂房屋顶光伏的剩余电力制氢,可进一步降低碳排放与成本。

作者介绍

通讯作者,路璐教授,哈尔滨工业大学(深圳)教授/博导,副院长,国家级青年人才。主要研究方向为:碳中和污水处理与资源化,水-能源-碳系统关联,环境微生物学。主持国家自然科学基金、国家重点研发等多项国家和省市级科研项目。获黑龙江省自然科学一等奖、环境保护科学技术一等奖等。发表SCI论文100余篇,其中以第一作者或通讯作者在Nature Sustainability、Joule、Energy & Environmental Science、Environmental Science & Technology、Water Research等国际期刊发表多篇学术论文。著作2部,授权中美发明专利16项。

第一作者,晁伟翔,哈尔滨工业大学(深圳)生态环境学院博士研究生。研究方向为新型污水资源化技术开发与环境系统工程评价,在ES&T、Nat. Sustain.、CEJ等期刊发表SCI/EI论文19篇,其中第一作者10篇,累计引用870余次,其中4篇文章单篇引用100次,申请/授权国家发明专利/实用新型专利/国际PCT专利共计13项,国家级/省级创新创业竞赛获奖4项。

备注:Permissions for reuse of all Figures have been obtained from the original publisher. Copyright 2025, ACS Inc.

参考文献:W. Chao, X. Yan, L. Lu,High Spatiotemporal Availability of Hydrogen by Electrolysis of Municipal Reclaimed Water in China, Environmental Science & Technology, 2025, https://doi.org/10.1021/acs.est.5c01203.

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c01203

图文:路 璐

初审:吴 洁

审核:马 放 田 禹 于虹霞